Liberté Libertés Chéries invite régulièrement ses lecteurs à

retrouver les Pères Fondateurs des libertés publiques, mais aussi ceux qui, aujourd'hui, réfléchissent sur les libertés et les crises qu'elles traversent.

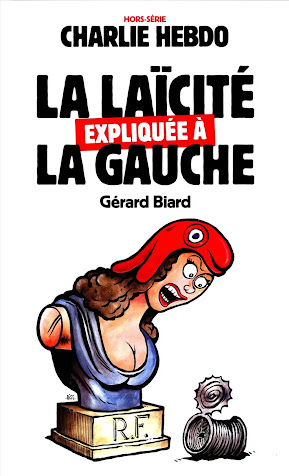

La boîte à outil laïque

Gérard Biard

2024

La laïcité n'est pas, comme le voudraient certains, un outil pour permettre le dialogue interreligieux. Elle ne sert pas à déterminer la hauteur des clochers des églises ou des minarets des mosquées. Elle sert à dire dans quel type de société on veut vivre. C'est un principe politique, qui est inscrit à l'article premier de la Constitution, et qui est régi par une loi. Laquelle, dans son article 2, dit l'essentiel, en une phrase simple : "L'État ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte". L'État ne reconnaît aucun culte. La neutralité religieuse en France, ce n'est pas une neutralité« bienveillante» ou« inclusive» qui, à l'image de la conception anglo-saxonne de la séparation des cultes et de l'État, reconnaît toutes les religions, mais une neutralité en quelque sorte «athée», qui n'en reconnaît aucune.

Cette neutralité s'appuie sur la liberté individuelle de conscience, mais également sur l'intérêt général. La première ne devant en aucun cas contrevenir au second, car il est à la fois le socle et la finalité des lois républicaines françaises. Aujourd'hui, nous faisons face à un conflit violent, éminemment politique, entre des intérêts individuels et des intérêts collectifs. Paradoxalement, une certaine partie de la gauche s'est faite la défenseure de ces intérêts individuels, qu'elle prétend «attaqués» par la laïcité. En oubliant que c'est la laïcité, parce qu'elle a permis de marginaliser le discours religieux dans l'arène politique, qui a rendu possibles la légalisation du divorce et de l'IVG, la dépénalisation de l'homosexualité, et plus généralement le combat contre les inégalités sociales, inégalités que les religions justifient au nom d'un ordonnancement divin.

(...)

L'assassinat de Samuel Paty puis celui de Dominique Bernard ont déclenché de la part de l'État une cascade de réactions à la mesure du choc ressenti par les institutions et l'ensemble de la société. Un certain nombre d'organismes et d'individus ont été mis en cause ou se sont retrouvés dans le collimateur des autorités. Il a été question de fermetures de lieux de culte, d'interdiction d'associations, d'expulsions de «fichés S», et, bien entendu, de mises en examen diverses.

Mais du côté des partisans du vivre-ensemble inclusif et e la lutte contre l' « islamophobie », on a parlé de "purges", de "surenchère", de "répression" aveugle et disproportionnée. On en a appelé à une "laïcité d'apaisement", dans laquelle l'État se tiendrait soigneusement à l'écart es affaires religieuses. Sauf qu'en France, la séparation es religions et de l'État repose sur un principe clair : ce sont les religions qui doivent se tenir à l'écart des affaires de l'État, et non l'inverse. Quand le religieux s'immisce dans des domaines qui relèvent de l'État ou met en péril la société et sa cohésion, celui-ci intervient.

La loi de 1905 n'est pas une loi d'"apaisement", comme le prétendent certains - les cultes ne dépendent pas du ministère du Bien-être, mais du ministère de l'Intérieur. Elle punit de prison quiconque prononce ou diffuse, dans le cadre de l'exercice d'un culte, des discours qui appellent à résister à la loi, à enfreindre les principes fondamentaux de la République ou à opposer des citoyens les uns aux autres. Elle pose comme principe que les croyances religieuses sont des idées comme les autres. Elles ont le droit de cité comme toutes les autres idées, mais quand elles se révèlent politiquement ou socialement malfaisantes et dangereuses, on les combat, comme toutes les idées malfaisantes et dangereuses.

La loi de 1905 est une loi d'ordre public. Ce n'est pas un hasard si le ministre en charge des cultes est le ministre de l'Intérieur. Et elle a été votée à l'issue d'un combat violent, entre deux pouvoirs politiques : le pouvoir politique civil et le pouvoir politique religieux. Elle prend ses racines dans l'Édit de Nantes et dans les Lumières de 1789, et elle est née d'abord pour en finir avec les guerres de Religion, puis pour contenir un pouvoir religieux qui se voulait hégémonique. C'est l'État qui se défendait contre la religion, et non l'inverse.

Aujourd'hui, nous en sommes toujours là : l'État, les citoyens, doivent toujours se défendre contre la religion et ses supplétifs (...). La doctrine politique religieuse est une maladie mortelle. Et le seul vaccin connu est la laïcité.

Cet extrait est d'une grande limpidité. Il devrait être remis à tous les élèves des écoles, aux collégiens et lycéens et aux étudiants sans parler de certains de nos femmes et hommes politiques incultes. Ils devraient le méditer et leur faire leur.

RépondreSupprimerTous ceux, qui en contesteraient le bien-fondé, devraient faire l'objet de poursuites pénales et être condamnés à la hauteur de leur forfait. Quant aux membres de certaines communautés, qui réécrivent les principes de la laïcité dans leur sens qui leur convient, ils devraient être invités à rejoindre leur pays d'origine.

Sans un rappel salutaire de ces principes, la France va droit dans le mur en appuyant sur la pédale d'accélérateur. Il est grand temps que Jupiter et sa joyeuse troupe en prennent conscience et agissent. Fini le temps des mots pour soigner les mots, des compromis qui tournent à la compromission.

Encore toutes nos félicitations pour votre excellente initiative !

La France se dit être un état laïc (Dans la Constitution) sans dire vraiment ce qu'est la laïcité. Il y a certes la loi de 1905 dont on peut penser toutefois qu'elle ne constitue pas l'alpha et l'oméga de la laïcité.

RépondreSupprimerAu fond, un état laïc est un état qui estime que l'idéologie religieuse ne lui est pas opposable. Quand je dis "idéologie" je me réfère aux croyances, aux dogmes, aux normes, aux jugements de valeur qu'elle peut défendre.

Dans d'autres pays, le sens du mot peut être différent, ce qui explique peut-être certains malentendus. En Belgique par exemple, la laïcité s'identifie avec la libre pensée ou le rationalisme. C'est donc un courant philosophique qui prend place à côté des religions reconnues qui sont perçues elles-mêmes comme des mouvements philosophiques. Même si les représentants du culte sont rémunérés par l'Etat, ils sont tous sur un même pied d'égalité.

Au fond, de fait, la Belgique, est un pays plus "laïc" que la France. On peut le voir chaque fois que le législateur intervient sur des sujets "sociétaux". Les options prises sont le plus souvent contraires à celles professées par les religions. Là où en France, on peut observer des "résistances farouches" sur de nombreux sujets dits "progressistes", il n'y a, en Belgique, le plus souvent guère de difficultés. L'euthanasie par exemple date de 2002 et elle est même autorisée en cas de souffrance psychique ou mentale sans issue. Cela n'a pas déclenché des réactions hystériques. En France, par contre, de telles réactions sont à craindre...

La Belgique ne semble pas le meilleur exemple dans ce domaine à voir le poids croissant d'une communauté dans la vie de certaines communes. Nous sommes loin de la laïcité. Nous sommes plutôt dans des îlots gouvernés par une religion dont la tolérance n'est pas la qualité première.

RépondreSupprimer