Pages

« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.

mardi 31 janvier 2017

PenelopeGate : grandeur et servitude du collaborateur parlementaire

vendredi 27 janvier 2017

Le contrôle au faciès : ne pas confondre la loi et sa mise en oeuvre

Une procédure fragilisée

La QPC intervient à un moment jugé opportun par les associations de protection des droits des étrangers, largement représentées à l'audience, en particulier le GISTI et SOS sans papiers qui ont demandé à intervenir. L'idée est de porter l'estocade à une procédure qu'elles estiment fragilisée par plusieurs décisions récentes de la Cour de cassation. Depuis une série d'arrêts du 9 novembre 2016, la 1ère Chambre civile accepte ainsi d'engager la responsabilité de l'Etat à la suite d'un contrôle d'identité discriminatoire. De son côté, la Chambre criminelle, dans une décision du 30 novembre 2016, a sanctionné un contrôle justifié par "l'apparence ethnique" d'une personne, le procès-verbal indiquant qu'il avait été procédé au contrôle "d'un individu de type nord-africain". La décision avait pour fondement l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui précisément interdit toute discrimination.

Dès lors, les requérants espéraient obtenir la condamnation de ces procédures qui commencent comme un contrôle d'identité de droit commun, celui de l'article 78- 2 du code pénal, et se terminent comme un contrôle du titre de séjour, celui de l'article L 611-1 ceseda. Ce passage de l'un à l'autre, prévu par des dispositions législatives, porte atteinte, selon eux, à la liberté individuelle et au principe d'égalité devant la loi.

Recevabilité de la QPC

La recevabilité de la QPC est aisément admise par le Conseil. Il observe en effet que les dispositions de l'article 78-2 du code pénal relatives aux contrôles d'identité sur réquisition du procureur n'ont pas été mentionnées dans la décision rendue le 5 août 2013. Quant à celles de l'article 78-2-2, elles ont certes été validées par la décision du 13 mars 2003, mais la loi du 14 mars 2011 a étendu leur champ d'application, élargissement qui peut s'analyser comme un changement de circonstances de droit justifiant un nouvel examen.

Il refuse toutefois de donner satisfaction aux requérants, et aux associations de protection des droits des étrangers qui étaient intervenues lors de l'audience.

Constitutionnalité du contrôle d'identité

L'atteinte à la liberté individuelle est rapidement écartée, dans la mesure où l'article 66 mentionne que "nul ne peut être arbitrairement détenu". Or le contrôle d'identité d'un étranger, comme d'ailleurs celui d'un ressortissant français, n'emportent aucune "détention". Lorsque l'intéressé ne peut prouver son identité ni produire son titre de séjour, il peut faire l'objet d'une rétention qui ne doit pas dépasser le temps nécessaire à l'établissement de son identité et de son droit de demeurer sur le territoire. En tout état de cause, la procédure de vérification ne saurait durer au-delà de quatre heures. Pour le Conseil constitutionnel, une telle mesure ne saurait s'analyser comme une réelle privation de liberté, au sens où l'entend l'article 66 de la Constitution.

La violation du principe d'égalité devant la loi ne trouve pas davantage à s'appliquer. Le Conseil refuse de considérer que ces contrôles sont, en soi, discriminatoires, comme l'y invitaient les requérants. Au contraire, il affirme qu'ils doivent "s'opérer en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination". Le contrôle d'identité est pas, en soi, inconstitutionnel, mais sa mise en oeuvre peut, parfois, être illégale. Dans ce cas, il appartient au juge judiciaire de sanctionner la procédure.

Le Conseil ne prend donc pas en considération la dépénalisation du séjour irrégulier, sans incidence en effet sur la procédure dont il doit apprécier la constitutionnalité. Cette dépénalisation a certes été engagée par les arrêts El Dridi et Achughbabian rendus par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en 2011, puis par celui rendu en juin 2012 par la Cour de cassation. Mais la loi du 31 décembre 2012 s'est finalement bornée à remplacer l'ancienne garde à vue par une retenue de l'étranger en vue de la vérification de son droit au séjour. Le contrôle d'identité, quant à lui, demeure identique.

Les réserves d'interprétation

mardi 24 janvier 2017

Déontologie et conflits d'intérêt : Selon que vous serez puissant ou misérable...

La déontologie contre le droit

La déontologie dans le droit

La réforme de la Commission de déontologie de la fonction publique

La profession d'avocat

Deux poids, deux mesures

On a pourtant vu récemment un directeur du trésor partir diriger un fonds d'investissement chinois, un conseiller du ministre des transports devenir directeur de la communication chez Uber, et enfin le directeur de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) entrer chez Google comme directeur des affaires publiques. Certes, les Français ne sont pas les seuls à se livrer à de telles pratiques. La situation est sans doute pire au plan européen, et l'on a même vu Jose Manuel Barroso, Président de la Commission, trouver refuge chez Goldman Sachs. Tout cela ne dérange personne, et surtout pas les instances chargées de la déontologie.

Cette absence de contrôle est tellement visible que le législateur s'en est préoccupé. La loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 attribuait à la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique (HATVP) la compétence de contrôler le départ des hauts fonctionnaires vers le secteur privé. Celle-ci, déjà compétente pour recevoir les déclarations de patrimoine, apparaissait plus rigoureuse que la Commission de déontologie de la fonction publique. Hélas, dans sa décision du 8 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a considéré cette disposition inconstitutionnelle, non pas pour des motifs de fond, mais pour une atteinte au principe d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Elle était si mal écrite, en effet, que l'on pouvait en déduire que les personnes occupant des postes à la discrétion du gouvernement relevaient à la foi de la Commission de déontologie de la fonction publique et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique.

Pour la moment, la situation demeure en l'état et il y a de bonnes chances que la Commission de déontologie continue d'exercer un contrôle à deux vitesses, sévères pour les petits, indulgente pour les puissants. "Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de Cour vous rendront blanc ou noir".

dimanche 22 janvier 2017

Tarnac et la définition du terrorisme

Dans une décision du 10 janvier 2017, la Chambre criminelle de la Cour de cassation écarte définitivement la qualification de terrorisme dans l'affaire de Tarnac. On se souvient que les membres du Groupe de Tarnac sont poursuivis pour avoir saboté la caténaire d'une ligne TGV en novembre 2008. A l'origine de l'affaire, les intéressés, dont la Chambre criminelle nous dit qu'ils appartenaient à la "mouvance anarcho-autonome", avaient été mis en examen pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Mais à l'issue de l'instruction les juges d'instruction, le 8 août 2015, avaient finalement pris une ordonnance de renvoi requalifiant les faits.

Dans une décision du 10 janvier 2017, la Chambre criminelle de la Cour de cassation écarte définitivement la qualification de terrorisme dans l'affaire de Tarnac. On se souvient que les membres du Groupe de Tarnac sont poursuivis pour avoir saboté la caténaire d'une ligne TGV en novembre 2008. A l'origine de l'affaire, les intéressés, dont la Chambre criminelle nous dit qu'ils appartenaient à la "mouvance anarcho-autonome", avaient été mis en examen pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Mais à l'issue de l'instruction les juges d'instruction, le 8 août 2015, avaient finalement pris une ordonnance de renvoi requalifiant les faits.Les deux principaux protagonistes, Julien Coupat et Yildune Lévy, ont donc été poursuivis pour association de malfaiteurs et dégradations en réunion, les autres membres du groupe pour falsification de documents administratifs, recel de faux documents, ou encore pour avoir refusé de se prêter à un prélèvement d'ADN. L'ordonnance de renvoi a été confirmée par la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de paris le 28 juin 2016. La Chambre criminelle se prononce donc, le 10 janvier 2017, sur un pourvoi du procureur général et de la SNCF, partie civile. Le pourvoi est rejeté, ce qui n'est pas, en soi, une surprise.

L'absence de charges suffisantes

La Chambre criminelle affirme qu'"Il n’existe pas de charges suffisantes permettant de retenir que les infractions […] auraient été commises en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur».

Cette affirmation repose sur les éléments du dossier. On se souvient que les avocats des prévenus avaient habilement contesté les éléments de preuve apportés par des balises de géolocalisation placées sous leur véhicule. Elles avaient révélé un premier arrêt à côté de la voie du TGV, puis un second près d'une rivière dans le lit de laquelle on retrouva ensuite plusieurs objets susceptibles d'être utilisés pour saboter une caténaire. Mais à l'époque, la police utilisait ces balises sans aucun fondement juridique, cette technique n'ayant été autorisée en matière judiciaire qu'avec la loi du 28 mars 2014. La preuve était donc fragilisée par l'illégalité de la manière dont elle a été recueillie.

On se souvient aussi qu'à l'époque, Alain Bauer, aussi bien en cour sous Nicolas Sarkozy que sous Manuel Valls, avait distribué aux plus hauts responsables de la sécurité quarante exemplaires du livre "L'insurrection qui vient", ouvrage rédigé par un mystérieux "comité secret" dont Julien Coupat était peut être membre. Aux yeux du Grand Criminologue, le contenu de l'ouvrage suffisait à démontrer le caractère terroriste de l'infraction. A l'époque, il n'était pas question de contester les dires du Grand Augure, qui distribuait le livre avec autant de générosité que les guides Champerard à Aéroport de Paris.

Une substitution de motifs

Ces errements ont été écartés par les juges, du juge d'instruction à la décision de la Chambre criminelle du 10 janvier 2017. Cette décision ne se borne pas cependant à confirmer la décision de la Chambre de l'instruction. Elle opère une véritable substitution de motifs à partir de l'interprétation de l'article 421-1 du code pénal. Pour celui-ci, une infraction pénale peut constituer un acte de terrorisme "lorsqu'elle est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur". Ces dispositions issues de la loi du 9 septembre 1986, ont été déclarées conformes à la constitution par le Conseil constitutionnel qui a estimé qu'elles étaient d'une "précision suffisante" et ne méconnaissaient pas le principe de légalité des délits et des peines.

Pour la Chambre de l'instruction, les actes commis par le groupe de Tarnac n'avaient pas de caractère terroriste. A ses yeux, le livre "L'insurrection qui vient" ne permettait pas de prouver l'"intention" terroriste de ses membres. De même, l'intimidation ou la terreur ne pouvait être provoquée par des sabotages, certes très désagréables dans la mesure où ils provoquaient des graves dysfonctionnements dans le trafic ferroviaire, mais qui ne risquaient en aucun de provoquer des déraillements ou, d'une manière générale, des dommages très graves.

|

| Lucky Luke contre Joss Jamon. Morris. 1958 |

Tout cela est peut-être juste, mais la Cour de cassation observe que la Chambre d'accusation raisonne à l'envers. Pour la chambre criminelle, l'absence d'intention terroriste ne saurait être exclusivement déduite des faits. L'article 421-1 du code pénal définit en effet le terrorisme par deux éléments cumulatifs.

D'une part, l'existence d'une finalité de "trouble grave de l'ordre par l'intimidation ou la terreur". C'est donc l'intention des auteurs qui doit être appréciée, leur stratégie d'origine, quel que soit le résultat de leur entreprise. En termes simples, un attentat raté demeure un acte terroriste, et doit être sanctionné comme tel. Surtout, l'objectif d'intimidation est totalement indépendant du danger pour la population. Peut ainsi être qualifiée de terroriste une action qui aurait pour conséquence de désorganiser complètement un service public, qu'il s'agisse d'une cyber-attaque ou d'une destruction systématique des caténaires du réseau ferré. Dans le cas du groupe de Tarnac, l'intention était loin d'être aussi claire. Il n'est pas établi qu'ils avaient pour intention de semer la terreur, dans la mesure où ils savaient que les conséquences de leur acte ne pouvaient être réellement dangereuses pour la sécurité des personnes. La finalité d'intimidation n'était pas plus évidente, dès lors que rien ne montre qu'ils avaient pour projet de multiplier ce type de sabotage, au point de désorganiser durablement le réseau.

D'autre part, la qualification de terrorisme n'est acquise que si une infraction figurant dans la liste de l'article 421-1 c. pén. en est le support. Ces infractions ne sont pas nécessairement d'une extrême gravité et il suffit, pour qu'elles soient qualifiées de terroristes, qu'elles aient été commises en lien avec un acte terroriste. Dans un arrêt du 4 juin 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi admis la qualification de terrorisme pour un recel d'armes destinées à être utilisées par des tiers pour attaquer une gendarmerie en Corse. L'aide logistique au terrorisme relève donc de l'article 421-1 du code pénal. Dans le cas de Tarnac, cette seconde est remplie, et les infractions commises auraient pu être qualifiées de terroriste, si l'élément intentionnel n'avait pas fait défaut.

La décision du 10 janvier 2017 rappelle donc que l'intention terroriste se déduit de l'intention des auteurs de l'acte, de leur stratégie d'origine, quel que soit le résultat de leur entreprise. Certains ont déduit de cette décision que la Cour de cassation avait, en quelque sorte, raté le coche, et aurait pu profiter de l'occasion pour donner une définition plus précise du terrorisme. Ce n'est pourtant pas son rôle, et le législateur s'est montré plein de sagesse en faisant de l'article 421-1 c. pén. une sorte de boîte à outils permettant de poursuivre tous les actes liés au terrorisme, y compris ceux qui visent seulement à lui assurer un soutien logistique. Ce n'est donc pas le terrorisme qui doit être défini avec une grande précision mais les infractions pénales qui s'inscrivent dans son cadre. C'est exactement ce que fait la Cour de cassation.

mercredi 18 janvier 2017

Internet derrière les barreaux

Une affaire de principe

Dans l'affaire Delfi c. Estonie du 15 juin 2015, la Grande Chambre de la CEDH a déjà affirmé que "grâce à leur accessibilité ainsi qu'à leur capacité à conserver et à diffuser de grandes quantités de données, les sites internet contribuent grandement à améliorer l'accès du public à l'actualité et, de manière générale, à faciliter la communication de l'information". Ce principe peut cependant être écarté, et la Cour fait observer que l'emprisonnement entraîne, par définition, une restriction du droit des prisonniers à communiquer avec l'extérieur, qu'il s'agisse de sortir faire une promenade ou de surfer sur internet. L'ingérence dans la liberté d'information existe donc, et il reste à déterminer si cette ingérence était, en l'espèce, prévue par la loi et proportionnée au but poursuivi.

Une interdiction prévue par la loi

Le fait de savoir si l'interdiction d'internet était "prévue par la loi" en droit lituanien a été largement discuté par les parties. Et il est vrai qu'à l'époque des faits, aucune loi ne mentionnait expressément cette prohibition, un texte formel n'ayant été adopté qu'en 2010. La Cour fait toutefois observer que les interdictions des communications radio et téléphoniques étaient, quant à elles, explicites, d'ailleurs accompagnées d'une obligation de communiquer par lettre, le courrier étant contrôlé par l'administration pénitentiaire. Pour la Cour, déduire de l'absence de texte qu'internet était autorisé conduirait à rendre parfaitement inutile ce dispositif légal. L'interdiction d'internet pouvait donc être déduite de la prohibition des autres instruments de communication. Cette interprétation n'a rien de choquant, car le régime de l'incarcération ne constitue pas une "loi pénale" donnant lieu à une interprétation étroite.

La Cour se montre très brève sur le but légitime poursuivi par l'interdiction d'internet dans les prisons. Dans l'affaire Kalda c. Estonie du 19 janvier 2016, elle a déjà affirmé que cette interdiction avait pour objet la protection des droits des tiers, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions. Le principe général de l'interdiction n'est donc pas contesté par la Cour.

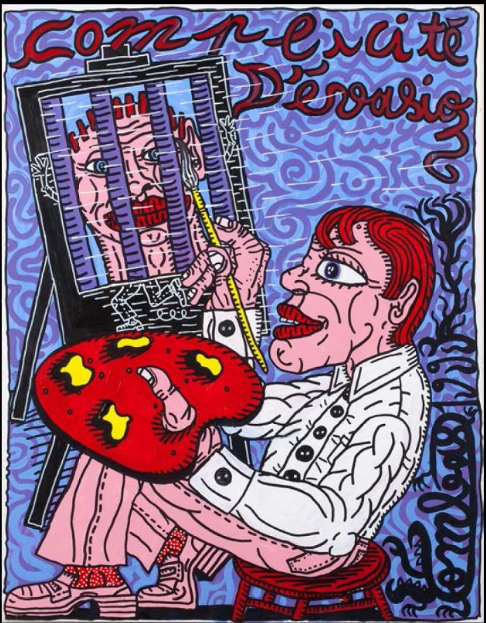

|

| Tentative d'évasion. Robert Combas. 1993 |

La situation particulière de l'intéressé

Son application au requérant pose en revanche des problèmes de fond. Car l'intéressé demande accès à un site qui se borne à donner des informations sur l'enseignement supérieur lituanien. La Cour fait donc remarquer que sa volonté de reprendre des études va dans le sens de sa réhabilitation et de sa réinsertion dans la société, une fois qu'il aura purgé sa peine. Le système pénitentiaire lituanien dispose d'ailleurs d'un programme prévoyant l'accès des prisonniers à des cycles d'études, programme auquel la Cour elle-même a fait référence dans son arrêt Mironovas et autres c. Lituanie du 8 décembre 2015.

Surtout, la Cour observe que les juges lituaniens se sont essentiellement prononcés sur le fondement de la règle générale qui interdit aux personnes purgeant une peine de prison d'accéder à internet. A aucun moment, la question n'a été posée de l'intérêt individuel du requérant et de l'intérêt que représentait le réseau pour la poursuite de ses études. Or, le système lituanien prévoit bien un système d'enseignement secondaire dans les établissements pénitentiaires, mais il n'existe pas d'enseignement supérieur spécifiquement organisé en faveur des personnes incarcérées. Cet accès à l'Université trouve donc nécessairement son origine dans une démarche individuelle de l'intéressé. La CEDH sanctionne donc les juges lituaniens, dans la mesure où ils ont refusé d'apprécier la situation du requérant, c'est à dire l'atteinte particulière à son droit à l'information, compte tenu de la spécificité de son projet d'études.

On notera à ce propos que la Cour n'interdit pas à un Etat de prohiber entièrement l'usage d'internet en prison, solution choisie par le droit français. En revanche, il est alors nécessaire de prévoir d'autres possibilités d'accès à l'information utile, notamment en matière d'accès à l'enseignement et à la formation.

Ceux qui voient dans cette décision le premier pas vers une consécration d'un droit d'accès à internet dont seraient titulaires les personnes incarcérées seront donc déçues. La CEDH se borne en effet, mais c'est déjà beaucoup, à exiger des autorités pénitentiaires et des juges internes qu'ils apprécient la situation individuelle de la personne. Sur le fond, la distinction opérée par la Cour permet d'envisager l'émergence, dans certains systèmes juridiques, de critères permettant de distinguer un internet licite, minoritaire et réservé à ceux qui ont un vrai projet de réinsertion, de l'internet illicite qui demeurerait la règle pour le plus grand nombre.

La solution est séduisante, mais elle risque d'être bien délicate à mettre en place. Il faudra d'abord lutter contre les fraudeurs, c'est à dire ceux qui s'inventeront un projet professionnel pour pouvoir accéder au réseau. Il faudra aussi imaginer des solutions techniques permettant de bloquer certains sites ou de contrôler les correspondances, conformément au droit en vigueur dans les établissements pénitentiaires. On peut se demander, dans ces conditions, si l'arrêt Jankovskis c. Lituanie ne risque pas d'inciter les Etats à adopter, le plus rapidement possibles, des dispositions claires interdisant aux personnes incarcérées l'accès à internet, même s'il faut alors améliorer l'information obtenue par d'autres canaux.

Sur la liberté de l'information : Chapitre 9, section 2 du manuel de libertés publiques.

vendredi 13 janvier 2017

Sites de rencontres : petit clic et grand choc

Un pouvoir de sanction renforcé

L'art de jouer la montre

Un seul clic

mardi 10 janvier 2017

Les filles à la piscine ou le refus du communautarisme religieux

Les cours de natation et la liberté religieuse

La base légale cantonale

Des buts légitimes : intégration et égalité des sexes

|

| Maximilien Luce. Baignade à Méricourt. Circa 1930. |

Le contrôle de proportionnalité

Le refus du communautarisme religieux

vendredi 6 janvier 2017

Les "amis" sur Facebook ne sont pas des amis

Le conseil de discipline

L'impartialité

L'impartialité à laquelle la décision du 15 juin 2016 fait référence n'est donc pas l'impartialité objective, celle qui trouve son origine dans l'organisation même de l'institution. Considéré sous cet angle, le conseil de discipline a toute l'apparence de l'impartialité. Rappelons que la Cour européenne des droits de l'homme affirme, dans une jurisprudence constante et notamment dans son arrêt Morice c. France de 2015 : "En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer par les parties à la procédure". Ce qui est vrai pour les tribunaux l'est également pour les conseils de discipline.

C'est donc l'impartialité subjective qui est invoquée par le requérant, estimant que l'amitié affichée sur sur le réseau social révèle des liens personnels entre les différents membres du Conseil de discipline et peut laisser présager une entente sur la sanction infligée au requérant. Dans ce cas, l'impartialité est dite subjective parce qu'elle ne peut être appréciée qu'en pénétrant dans la psychologie des membres du conseil de discipline, en vérifiant si, oui ou non, ils sont amis.

Et l'amitié ?

En l'espèce la Cour de cassation est donc contrainte de se demander si l'"amitié" ainsi affirmée suffit à rendre compte de cette relation si particulière qui implique une proximité réelle, une affection, tous éléments qui peuvent effectivement laisser craindre un rapprochement lors d'une délibération. La Cour répond de manière très claire que " le terme d'"ami" employé pour désigner les personnes qui acceptent d'entre en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d'amitié au sens traditionnel du terme". Pour la Cour, il ne s'agit là que de "contacts entre différentes personnes par l'intermédiaire de ces réseaux (...)". Ils ne révèlent pas une amitié réelle mais simplement une "communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, et en l'espèce la même profession".