Lorsque le Président évoque la Nation, il s'agit d'affirmer la place de l'Eglise en son sein. Il affirme ainsi que "

la nation s’est le plus souvent grandie de la sagesse de l’Eglise" et que cette dernière est "u

ne composante majeure de cette partie de la Nation qui a décidé de s'occuper de l'autre partie". Certes le Président ne reprend directement à son compte la référence aux "

racines chrétiennes de l'Europe", dont il affirme qu'elle a été débattue "

comme du sexe des anges". On se souvient qu'

Eric Ciotti comme

Nadine Morano avaient proposé, en leur temps, l'inscription de cette formule dans la Constitution, idée évidemment soutenue par

Christine Boutin. Pour éviter de se retrouver dans cette compagnie quelque peu marquée à droite, le Président préfère filer la métaphore sylvestre : "

Ce qui importe, c’est la sève. Et je suis convaincu que la sève catholique doit contribuer encore et toujours à faire vivre notre nation". La sève est donc nourrie par les racines, et le catholicisme fait vivre la Nation. Le Président exhorte d'ailleurs son auditoire : "

Autorisez la part catholique de la France". Qu'en est-il des autres religions ? N'ont-elles pas contribué aussi à faire vivre notre Nation ?

Les communautés religieuses et la République

La référence à la République est employée, de manière un peu étrange, pour appeler les catholiques à en faire partie : "

Ne restez pas au seuil, ne renoncez pas à la République que vous avez si fortement contribué à forger". A dire vrai, l'affirmation laisse songeur, car nul n'ignore que l'Eglise, en tant qu'institution, ne s'est ralliée à la République que fort tardivement, précisément sous la IIIè République, avec l'

encyclique Inter sollicitudines du pape Léon XIII, en février 1892. Le Ralliement n'a d'ailleurs pas été accueilli avec un égal enthousiasme par l'ensemble des fidèles et du clergé. Affirmer que le monde catholique a contribué à forger la République relève donc d'une reconstruction historique quelque peu aventurée. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il ne viendrait à l'idée de personne de considérer que les Catholiques sont en dehors de la République, comme le laisse entendre le Président, lorsqu'il leur demande

"solennellement de ne pas vous sentir aux marches de la République".

L'article 1er de la Constitution affirme que "

la France est une République, laïque (...)". Une telle disposition signifie que la République englobe tous les Français, quelle que soit leur religion. La République, ce n'est pas seulement les institutions publiques, c'est aussi l'ensemble des citoyens. La religion appartient à l'intimité de la vie privée, non à l'espace public. Les communautés religieuses ne font pas la République et n'en sont pas des composantes. Au contraire, l'idée républicaine appartient à tous et est détachée de toute référence religieuse. En demandant aux catholiques de ne pas se sentir "

aux marches de la Républiques", le Président laisse supposer l'existence de communautés religieuses, composantes de la République. Il a sans doute le droit de penser la République en termes communautaires, mais ce n'est pas ce qu'affirme notre Constitution.

L'Etat et l'Eglise

L'Etat est mentionné à plusieurs reprises dans le texte. A ses yeux, il est évident qu'il s'agit là de deux institutions ayant la même puissance et la même légitimité. Il évoque ainsi "

le chemin que l'Etat et l'Eglise partagent depuis si

longtemps" et précise que "

l’Etat et l’Eglise appartiennent à deux

ordres institutionnels différents, qui n’exercent pas leur mandat sur le

même plan. Mais tous deux exercent une autorité et même une

juridiction". Autrement dit, le droit de l'Eglise a la même légitimité que le droit de l'Etat, et ce dernier ne lui est pas supérieur. La formulation rappelle les propos tenus par monseigneur Barbarin, alors archevêque de Lyon, qui, dans une

interview accordée au journal Le Progrès en août 2012, déclarait : "

Notre

désir est que la loi n'entre pas dans des domaines qui dépassent sa

compétence. Un parlement est là pour trouver du travail à tout le monde,

pour s'occuper de la sécurité, de la santé ou de la paix. Mais un

parlement, ce n'est pas Dieu le Père". La loi de Dieu est donc fondée à concurrencer la loi votée par le parlement. Les fidèles peuvent ainsi choisir de suivre la première et d'écarter la seconde. Si l'Eglise exerce une "

juridiction sur les fidèles," on peut se demander pourquoi il n'en serait pas de même pour les Musulmans. La Charia pourrait-elle être supérieure à la loi du Parlement ?

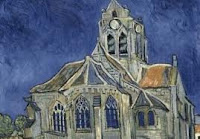

|

| Le Président Valéry Giscard d'Estaing reçu par Jean-Paul II, novembre 1978 |

Le lien doit être "réparé

Si la loi de l'Etat et celle de l'Eglise peuvent constituer deux ordres normatifs concurrents, ils ne doivent cependant pas s'ignorer et le Président affirme que "

le lien entre

l’Eglise et l’Etat s’est abîmé, et qu’il nous importe à vous comme à moi

de le réparer ". Tout lecteur de la loi du 9 décembre 1905 sait qu'il s'agit d'une loi de séparation, c'est-à-dire qu'elle a précisément pour objet de supprimer les liens institutionnels entre les églises et l'Etat. La finalité du texte était de protéger l'Etat des ingérences de l'Eglise, à une époque où l'instruction des élites était largement confiée à des ordres religieux très mollement ralliés à la République. Bien entendu, cette époque est aujourd'hui révolue, grâce à la loi de 1905 qui a permis la pacification des relations entre l'Eglise et l'Etat.

Le problème est qu'un lien qui n'existe pas juridiquement pas n'a pas besoin d'être "

réparé". Certes, des lois peuvent heurter certaines convictions religieuses, mais elles peuvent aussi heurter des convictions philosophiques ou politiques. Il est clair que le Président pense aux textes récents sur l'ouverture du mariage aux couples du même sexe ou au droit de mourir dans la dignité, mais ces textes ont été adoptés par le parlement, avec une large majorité. La minorité doit-elle pour autant obtenir réparation ? Il faut reconnaître que c'est une conception étrange du principe démocratique.

Le catholicisme politique

Ignorant la loi de 1905, le Président affirme que "

la politique (...) a besoin de l'énergie des engagés, de votre énergie". Une communauté religieuse peut donc intervenir, en tant que telle, dans le fonctionnement de l'Etat. Bien entendu, chaque Français, chaque personnalité politique peut fonder ses idées politiques sur ses conviction, et il ne fait là qu'exercer sa liberté de pensée et sa liberté d'expression. Mais la création de liens institutionnels avec les représentants d'une religion est de toute autre nature. L'idéal de la République serait-il de voir le catholicisme politique s'opposer vivement à l'Islam politique ? On peut en douter, d'autant que la fin de la séparation suppose certainement une remise cause radicale de la loi de 1905.

Cette approche politique est immédiatement illustrée par les propos tenus par le Président sur la bioéthique et notamment sur la gestation pour autrui : "J

’ai décidé que l’avis du Conseil consultatif

national d’Ethique (CCNE) n’était pas suffisant et

qu’il fallait l’enrichir d’avis de responsables religieux". Or le CCNE comporte déjà impérativement "

cinq personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles". Rien n'interdit donc d'y nommer des responsables religieux, au lieu de miner la crédibilité des avis du CCNE en suscitant l'intervention de groupes extérieurs qui jouiront ainsi d'une tribune officielle et indépendante pour contester la GPA, mais aussi peut être l'assistance médicale à la procréation, voire l'IVG.

A l'appui de sa vision, le Président appelle les grandes figures comme le Général de Gaulle ou le Colonel Beltrame. L'un a fait preuve d'une "

exigence chrétienne importée dans

le champ laïc de la politique", l'autre était mu par "

sa foi catholique ardente, prête à l’épreuve suprême de la mort". Le ressort du courage est-il toujours nécessairement dans la foi catholique ? A-t-on le droit d'interpréter les ressorts les plus intimes de l'action des personnes ? La question est posée, et, en tout état de cause, la réponse d'Emmanuel Macron n'est pas laïque.

Sur le principe de laïcité : Chapitre 10 du manuel de libertés publiques :

version e-book,

version papier.