L'usage

veut qu'à l'occasion des vacances, Liberté Libertés Chéries invite ses

lecteurs à retrouver les grands textes sur les libertés publiques. Pour

comprendre le droit d'aujourd'hui, pour éclairer ses principes

fondamentaux et comprendre les crises qu'il traverse, il est nécessaire

de lire ou de relire ceux qui en ont construit le socle historique et

philosophique. Les courts extraits proposés n'ont pas d'autre objet que

de susciter une réflexion un peu détachée des contingences de

l'actualité, et de donner envie de lire la suite. Bien

entendu, les lecteurs de Liberté Libertés Chéries sont invités à

participer à cette opération de diffusion de la pensée, en faisant leurs

propres suggestions de publication. Qu'ils en soient, à l'avance,

remerciés.

Aujourd'hui, LLC propose à ses lecteurs la très célèbre lettre adressée par Jules Ferry aux instituteurs le 17 novembre 1883, dans la seconde année d'application de la loi du 28 mars 1882.

Jules Ferry

Lettre aux instituteurs

17 novembre 1883

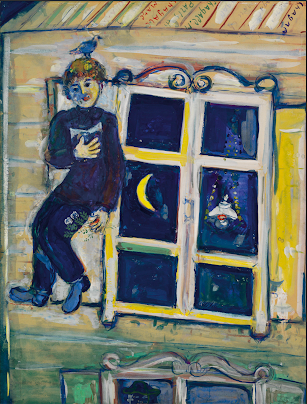

L'écolier. Chagall. 1925

Monsieur l’Instituteur,

L’année scolaire qui vient de s’ouvrir sera la seconde année d’application

de la loi du 28 mars 1882. Je ne veux pas la laisser commencer

sans vous adresser personnellement quelques recommandations

qui sans doute ne vous paraîtront pas superflues

après la première année

d’expérience que vous venez de faire du régime nouveau.

Des diverses obligations qu’il vous impose,

celle assurément qui vous tient le plus à cœur,

celle qui vous apporte le plus lourd surcroît

de travail et de souci,

c’est la mission qui vous est confiée de donner à vos élèves

l’éducation morale et l’instruction civique :

vous me saurez gré de répondre à vos

préoccupations en essayant de bien fixer le caractère

et l’objet de ce nouvel enseignement ;

et, pour y mieux réussir, vous me permettrez

de me mettre un instant à votre place, afin de vous montrer,

par des exemples empruntés au

détail même de vos fonctions,

comment vous pourrez remplir à cet égard

tout votre devoir et rien que votre devoir.

La loi du 28 mars se caractérise

par deux dispositions qui se complètent

sans se contredire :

d’une part, elle met en dehors du programme obligatoire

l’enseignement de tout dogme particulier,

d’autre part elle y place au

premier rang l’enseignement moral et civique.

L’instruction religieuse

appartient aux familles et à l’église,

l’instruction morale à l’école.

Le législateur n’a donc pas entendu

faire une œuvre purement négative.

Sans doute il a eu pour premier objet

de séparer l’école de l’église,

d’assurer la liberté de conscience

et des maîtres et des élèves, de

distinguer enfin deux domaines

trop longtemps confondus,

celui des croyances qui sont personnelles, libres et variables,

et celui des connaissances qui sont communes et indispensables à tous.

Mais il y a autre chose dans la loi du 28 mars :

elle affirme la volonté de fonder chez nous une éducation nationale

et de la fonder sur des notions du devoir et du droit

que le législateur n’hésite pas

à inscrire au nombre des premières vérités

que nul ne peut ignorer. Pour cette partie capitale de l’éducation, c’est sur vous,

Monsieur, que les pouvoirs publics ont compté.

En vous dispensant de l’enseignement religieux,

on n’a pas songé à vous décharger de l’enseignement moral :

c’eût été vous enlever ce qui fait la dignité de votre profession.

Au contraire, il a paru tout naturel que l’instituteur,

en même temps qu’il apprend aux enfants à lire et à écrire,

leur enseigne aussi ces règles élémentaires de la vie morale

qui ne sont pas moins universellement acceptées

que celles du langage et du calcul.

En vous conférant de telles fonctions,

le Parlement s’est-il trompé ?

A-t-il trop présumé de vos forces,

de votre bon vouloir, de votre compétence ?

Assurément il eût encouru ce reproche s’il

avait imaginé de charger

tout à coup quatre-vingt mille instituteurs

et institutrices d’une sorte de cours ex professo sur les principes,

les origines et les fins dernières de la morale.

Mais qui jamais a conçu rien de semblable ?

Au lendemain même du vote de la loi, le Conseil

supérieur de l’instruction publique a pris soin de vous expliquer

ce qu’on attendait de vous, et il l’a fait en des termes

qui défient toute équivoque.

Vous trouverez ci-inclus un exemplaire

des programmes qu’il a approuvés

et qui sont pour vous le plus

précieux commentaire de la loi :

je ne saurais trop vous recommander

de les relire

et de vous en inspirer.

Vous y puiserez la réponse aux

deux critiques opposées qui vous parviennent.

Les uns vous disent :

« Votre tâche d’éducateur moral est impossible à remplir. »

Les autres :

« Elle est banale et insignifiante. »

C’est placer le but

ou trop haut ou trop bas.

Laissez-moi vous expliquer

que la tâche n’est ni

au-dessus de vos forces ni au-dessous de votre estime,

qu’elle est très limitée et pourtant d’une très

grande importance ; extrêmement simple,

mais extrêmement difficile.

J’ai dit que votre rôle en matière d’éducation morale

est très limité. Vous n’avez à enseigner à proprement parler rien de

nouveau, rien qui ne vous soit familier comme à tous les honnêtes gens.

Et quand on vous parle de mission et d’apostolat,

vous n’allez pas vous y méprendre : vous n’êtes point

l’apôtre d’un nouvel évangile ;

le législateur n’a

voulu faire de vous ni un philosophe,

ni un théologien improvisé. Il ne vous

demande rien qu’on ne puisse

demander à tout homme

de cœur et de sens. Il est impossible

que vous voyiez chaque jour tous ces enfants

qui se pressent autour de vous,

écoutant vos leçons, observant votre conduite,

s’inspirant de vos exemples,

à l’âge où l’esprit s’éveille, où le cœur s’ouvre,

où la mémoire s’enrichit,

sans que l’idée vous vienne aussitôt de profiter de

cette docilité, de cette confiance,

pour leur transmettre, avec

les connaissances scolaires proprement dites,

les principes mêmes

de la morale, j’entends simplement de cette bonne

et antique

morale que nous avons reçue de nos pères

et que nous nous honorons tous de suivre dans les relations de la vie

sans nous mettre en peine d’en discuter les bases philosophiques. Vous

êtes l’auxiliaire et, à certains égards, le suppléant du père de

famille ; parlez donc à son enfant comme vous voudriez que l’on parlât

au vôtre ; avec force et autorité, toutes les fois qu’il s’agit d’une

vérité incontestée, d’un précepte de la morale commune ; avec la plus

grande réserve, dès que vous risquez d’effleurer un sentiment religieux

dont vous n’êtes pas juge.

Si parfois vous étiez embarrassé pour savoir jusqu’où il vous est

permis d’aller dans votre

enseignement moral,

voici une règle pratique à laquelle vous

pourrez vous tenir : avant de proposer à vos élèves

un précepte, une maxime

quelconque, demandez-vous s’il se trouve,

à votre connaissance, un seul honnête homme

qui puisse être froissé de ce que vous allez dire.

Demandez-vous si un père de famille, je dis

un seul, présent à votre classe

et vous écoutant, pourrait de

bonne foi refuser son assentiment

à ce qu’il vous entendrait dire. Si oui,

abstenez-vous de le dire ; sinon, parlez

hardiment, car ce que vous allez communiquer

à l’enfant, ce n’est pas votre propre sagesse, c’est la

sagesse du genre humain,

c’est une de ces idées d’ordre universel que plusieurs

siècles de civilisation ont fait entrer dans le

patrimoine de l’humanité. Si étroit que

vous semble, peut-être, un cercle d’action

ainsi tracé, faites-vous un devoir

d’honneur de n’en jamais sortir, restez en deçà de

cette limite plutôt que de vous

exposer à la franchir : vous ne toucherez jamais

avec trop de scrupule à cette

chose délicate et sacrée, qui est la conscience

de l’enfant.

Mais une fois que vous vous êtes ainsi

loyalement enfermé dans l’humble

et sûre région de la morale usuelle, que vous

demande-t-on ?

Des discours ?

Des dissertations savantes ?

De brillants exposés,

un docte enseignement ?

Non, la famille et la société vous

demandent de les aider à bien

élever leurs enfants, à en faire des

honnêtes gens. C’est dire qu’elles

attendent de vous non des

paroles, mais des actes, non pas

un enseignement de plus à

inscrire au programme,

mais un service tout pratique que vous

pourrez rendre au pays plutôt

encore comme homme que

comme professeur.

Il ne s’agit plus là d’une série de vérités à démontrer mais,

ce qui est tout autrement laborieux, d’une longue suite

d’influences morales à exercer sur de jeunes êtres, à

force de patience, de fermeté, de douceur, d’élévation

dans le caractère et de puissance

persuasive. On a compté sur

vous pour leur apprendre à bien vivre par la manière même

dont vous vivez avec eux et devant eux. On a osé prétendre

pour vous à ce que d’ici

quelques générations les habitudes et les idées des

populations au milieu desquelles

vous aurez exercé

attestent les bons effets de vos leçons de morale.

Ce sera dans l’histoire un honneur particulier pour

notre corps enseignant d’avoir mérité d’inspirer aux

Chambres françaises cette opinion, qu’il y a dans

chaque instituteur, dans chaque institutrice, un

auxiliaire naturel du progrès

moral et social, une personne

dont l’influence ne peut manquer en quelque sorte

d’élever autour d’elle le niveau des mœurs. Ce rôle

est assez beau pour que vous n’éprouviez nul besoin

de l’agrandir. D’autres se chargeront plus tard d’achever

l’œuvre que vous ébauchez

dans l’enfant et d’ajouter à

l’enseignement primaire de la morale un complément

de culture philosophique ou religieuse. Pour vous,

bornez-vous à l’office que la société vous assigne

et qui a aussi sa noblesse :

poser dans l’âme des

enfants les premiers et solides

fondements de la simple moralité.

Dans une telle œuvre, vous le savez, Monsieur,

ce n’est pas avec des difficultés de théorie et de haute

spéculation que vous avez à vous mesurer ; c’est avec

des défauts, des vices, des préjugés grossiers. Ces

défauts, il ne s’agit pas de les condamner — tout le

monde ne les condamne-t-il pas ? — mais de

les faire disparaître par une succession de petites

victoires obscurément remportées.

Il ne suffit donc

pas que vos élèves aient compris et retenu vos leçons,

il faut surtout que leur caractère s’en ressente :

ce n’est pas dans l’école, c’est surtout hors de

l’école qu’on pourra juger ce qu’a

valu votre enseignement. Au reste, voulez-vous en juger vous-même

dès à présent et voir si votre enseignement est

bien engagé dans cette voie, la seule bonne :

examinez s’il a déjà conduit vos élèves à quelques

réformes pratiques. Vous leur avez parlé, par

exemple, du respect dû à la loi : si cette leçon

ne les empêche pas, au sortir de la classe, de

commettre une fraude, un acte, fût-il léger, de contrebande

ou de braconnage, vous n’avez

rien fait encore ; la leçon de morale n’a pas porté. Ou bien vous leur avez expliqué ce que c’est que

la justice et que la vérité : en sont-ils assez

profondément pénétrés pour aimer mieux avouer une

faute que de la dissimuler par un

mensonge, pour

se refuser à une indélicatesse ou à un passe-droit

en leur faveur ?

Vous avez flétri l’égoïsme et fait l’éloge du

dévouement : ont-ils, le moment d’après, abandonné

un camarade en péril pour ne songer

qu’à eux-mêmes ? Votre leçon

est à recommencer. Et que ces rechutes ne vous découragent pas.

Ce n’est pas l’œuvre d’un jour de former ou

de réformer une âme libre. Il y faut beaucoup

de leçons sans doute, des lectures, des

maximes écrites, copiées, lues et relues ; mais il y faut

surtout des exercices pratiques, des efforts, des

actes, des habitudes. Les enfants ont en morale un

apprentissage à faire, absolument comme pour la

lecture ou le calcul. L’enfant qui sait reconnaître et

assembler des lettres ne sait pas encore lire ; celui

qui sait les tracer l’une après l’autre ne sait pas écrire.

Que manque-t-il à l’un et à l’autre ?

La pratique, l’habitude,

la facilité, la rapidité et la sûreté de l’exécution.

De même, l’enfant qui répète les premiers

préceptes de la morale

ne sait pas encore se conduire :

il faut qu’on l’exerce à les

appliquer couramment, ordinairement, presque d’instinct ;

alors seulement la morale aura passé de son esprit dans son cœur,

et elle passera de là dans sa vie ;

il ne pourra plus la désapprendre.

De ce caractère tout pratique de l’éducation morale à l’école

primaire, il me semble facile de tirer les règles qui doivent

vous guider dans le choix de vos

moyens d’enseignement.

Une seule méthode vous permettra d’obtenir les

résultats que nous souhaitons. C’est celle que le

Conseil supérieur vous a recommandée : peu de

formules, peu d’abstractions, beaucoup d’exemples

et surtout d’exemples pris sur le vif de la réalité.

Ces leçons veulent un autre ton, une autre allure

que tout le reste de la classe, je ne sais quoi de plus

personnel, de plus intime, de plus grave. Ce n’est

pas le livre qui parle, ce n’est

même plus le fonctionnaire,

c’est pour ainsi dire le père de famille

dans toute la

sincérité de sa conviction et de son sentiment.

Est-ce à dire qu’on puisse vous demander de

vous répandre en une sorte d’improvisation

perpétuelle sans aliment et sans appui du dehors ?

Personne n’y a songé, et, bien loin de vous manquer,

les secours extérieurs qui vous sont offerts ne

peuvent vous embarrasser que par leur richesse

et leur diversité. Des philosophes et des publicistes,

dont quelques-uns comptent parmi les plus

autorisés de notre temps et de notre pays, ont

tenu à honneur de se faire vos collaborateurs,

ils ont mis à votre disposition ce que leur doctrine

a de plus pur et de plus élevé. Depuis quelques mois,

nous voyons grossir presque de semaine en semaine

le nombre des manuels d’instruction morale et civique.

Rien ne prouve mieux le prix que l’opinion publique

attache à l’établissement d’une forte culture

morale par l’école primaire. L’enseignement laïque

de la morale n’est donc estimé ni impossible,

ni inutile, puisque la mesure décrétée par le législateur

a éveillé aussitôt un si puissant écho dans le pays.

C’est ici cependant qu’il importe de distinguer de

plus près entre l’essentiel et l’accessoire,

entre l’enseignement moral qui est

obligatoire, et les moyens

d’enseignement qui ne le sont pas. Si quelques

personnes, peu au courant de la pédagogie moderne,

ont pu croire que nos livres

scolaires d’instruction morale et civique

allaient être une sorte de catéchisme nouveau,

c’est là une erreur

que ni vous, ni vos collègues, n’avez pu commettre. Vous

savez trop bien que, sous le régime

de libre examen et de libre concurrence qui est le droit commun

en matière de librairie classique,

aucun livre ne vous arrive imposé

par l’autorité universitaire. Comme tous

les ouvrages que vous employez,

et plus encore que tous les

autres, le livre de morale est

entre vos mains un auxiliaire et rien de

plus, un instrument dont

vous vous servez sans vous y asservir.

Les familles se méprendraient sur le

caractère de votre

enseignement moral si elles pouvaient

croire qu’il réside

surtout dans l’usage exclusif d’un livre même excellent.

C’est à vous de mettre la vérité

morale à la portée de

toutes les intelligences, même de celles qui n’auraient

pour suivre vos leçons le secours d’aucun manuel ;

et ce sera le cas tout d’abord

dans le cours élémentaire.

Avec de tout jeunes enfants qui commencent

seulement à lire, un manuel spécial de morale

et d’instruction civique serait manifestement

inutile. À ce premier degré, le Conseil supérieur

vous recommande, de préférence à l’étude

prématurée d’un traité quelconque, ces causeries

familières dans la forme, substantielles au fond,

ces explications à la suite des lectures et des

leçons diverses, ces mille prétextes que vous offrent

la classe et la vie de tous les jours pour

exercer le sens moral de l’enfant.

Dans le cours moyen, le manuel n’est autre

chose qu’un livre de lectures qui s’ajoute

à ceux que vous possédez déjà.

Là encore, le Conseil, loin de vous prescrire

un enchaînement rigoureux de doctrines,

a tenu à vous laisser libre de varier vos procédés

d’enseignement : le livre n’intervient que pour

vous fournir un choix tout fait de bons exemples,

de sages maximes et de récits qui

mettent la morale en action.

Enfin, dans le cours supérieur,

le livre devient surtout un utile moyen de réviser,

de fixer et de coordonner ; c’est comme

le recueil méthodique des principales idées qui

doivent se graver dans l’esprit du jeune homme.

Mais, vous le voyez, à ces trois degrés,

ce qui importe, ce n’est pas l’action

du livre, c’est la vôtre. Il ne faudrait

pas que le livre vînt en quelque sorte

s’interposer entre vos élèves et vous,

refroidir votre parole, en émousser

l’impression sur l’âme de vos élèves,

vous réduire au rôle de simple répétiteur

de la morale. Le livre est fait pour

vous, non vous pour le livre. Il est votre

conseiller et votre guide, mais c’est vous qui devez rester le guide et le conseiller par

excellence de vos élèves.

Pour vous donner tous les moyens de nourrir

votre enseignement personnel de la substance

des meilleurs ouvrages, sans que le hasard

des circonstances vous enchaîne exclusivement

à tel ou tel manuel, je vous envoie la liste

complète des traités d’instruction morale et

civique qui ont été, cette année, adoptés

par les instituteurs dans les diverses académies ;

la bibliothèque pédagogique du chef-lieu de

canton les recevra du ministère, si elle ne les

possède déjà, et les mettra à votre disposition.

Cet examen fait, vous restez libre ou de

prendre un de ces ouvrages pour en faire un

des livres de lecture habituelle de la classe ;

ou bien d’en employer concurremment

plusieurs, tous pris, bien entendu, dans

la liste générale ci-incluse ; ou bien

encore, vous pouvez vous réserver

de choisir vous-même,

dans différents auteurs, des extraits destinés

à être lus, dictés, appris. Il est juste

que vous ayez à cet égard autant de liberté

que vous avez de responsabilité. Mais

quelque solution que vous préfériez,

je ne saurais trop vous le redire, faites

toujours bien comprendre que vous

mettez votre amour-propre, ou plutôt votre

honneur, non pas à faire adopter tel ou tel livre,

mais à faire pénétrer

profondément dans les jeunes

générations l’enseignement pratique des

bonnes règles et des bons sentiments.

Il dépend de vous, Monsieur, j’en ai

la certitude, de hâter par votre manière

d’agir le moment où cet enseignement

sera partout non seulement accepté,

mais apprécié, honoré, aimé, comme

il mérite de l’être. Les populations

mêmes dont on a cherché à exciter

les inquiétudes ne résisteront pas

longtemps à l’expérience qui se fera

sous leurs yeux. Quand elles vous

auront vu à l’œuvre, quand elles

reconnaîtront que vous n’avez d’autre

arrière-pensée que de leur rendre

leurs enfants plus instruits et meilleurs,

quand elles remarqueront que vos

leçons de morale commencent à produire

de l’effet, que leurs enfants rapportent de

votre classe de meilleures habitudes, des

manières plus douces et plus respectueuses,

plus de droiture, plus d’obéissance, plus de goût

pour le travail, plus de soumission au devoir,

enfin tous les signes d’une incessante amélioration

morale, alors la cause de l’école laïque sera

gagnée, le bon sens du père et le cœur de la

mère ne s’y tromperont pas, et ils n’auront pas besoin qu’on leur apprenne ce qu’ils vous

doivent d’estime, de confiance et de gratitude.

J’ai essayé de vous donner, Monsieur,

une idée aussi précise que possible d’une

partie de votre tâche qui est, à certains

égards, nouvelle, qui de toutes est la

plus délicate ; permettez-moi d’ajouter

que c’est aussi celle qui vous laissera

les plus intimes et les plus

durables satisfactions. Je serais heureux

si j’avais contribué par cette lettre à vous

montrer toute l’importance qu’y attache

le gouvernement de la République et si je

vous avais décidé à redoubler d’efforts pour

préparer à notre pays une génération de bons citoyens.

Recevez, Monsieur l’instituteur,

l’expression de ma considération distinguée.

Le Président du Conseil,

Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts,

Jules Ferry.